![]()

Un mistero racchiuso in una donna,

“suo fedele corpo di guardia”

- Un curioso debito karmico da assolvere

L’impostazione della lettera in questione, presuppone il fatto che in precedenza, tra lo scrivente Julius Evola e il destinatario, Tommaso Palamidessi, si sia disposto un rapporto al riparo da implicazioni derivanti dai reciproci disaccordi rilevati da Francesco Baroni nel precedente capitolo. Sembra che entrambi siano concordi nel considerarsi come due forze disposte su un delicato equilibrio che non intendono smuovere. Sicché solo in tal modo si spiega, sia il tono della lettera (che è, chiaramente, senza acredine di Evola verso Palamidessi), sia i termini che, emblematicamente, sembrano però in contrasto fra loro e che riguardano le due parti di essa. La prima, si concentra sulla stesura del trattato di astrologia iniziatica, che verrà fatto da Palamidessi ovviamente, in cui si contempla il suo gran desiderio, non risolto tempo addietro con l’approccio con l’astrologo Waldner, cioè il suo oroscopo natale (con la previsione della sua data di morte, se possibile); e poi vi fa seguito l’appianamento della questione sulla donna, punto di scontro frontale fra i due che invece si sbiadisce e scompare. Evola infatti, nella lettera, ritiene inutile « ad esempio, il definire la donna assoluta e l’uomo assoluto, che empiricamente sono quasi inesistenti, è di grande utilità per l’analisi di quelle donne e di quegli uomini che sono tali solo approssimativamente, o con mescolanze (vedi Weininger) », espresso nella lettera. Insomma tutto sembra disposto fra Evola e Palamidessi ad un occulto compromesso su ciò che resta da soppesare in relazione alla discordia fra di loro sul Cristianesimo che sappiamo, ma che negli ultimi tempi si è sfocata. Ed è come se dal resoconto del progetto del trattato di astrologia iniziatica, che dovrà essere sviluppato da Palamidessi, dipenda l’esito sull’effettivo apporto del Cristianesimo, conoscendo la solidità dei principi del suo ordine iniziatico di Archeosofica che si fonda sul cristianesimo. In altri termini, è come se il trattato di astrologia iniziatica, in cui sembra far da “faro” l’oroscopo di Evola, diventi, paradossalmente l’emblematico « caso » dell’alchimia e di quell’ Hans Jean Arp, dadaista che sappiamo. Tant’è che, lo stesso cronista storico, Francesco Baroni, non è stato in grado di raccogliere successive notizie sul seguito della lettera di Evola in studi. Ma resta la seconda parte di questa lettera che è davvero altrettanto emblematica, tanto da ridurla, in rapporto alla prima parte, similmente ad una formula matematica squisitamente del genere algebrica. Stiamo a vedere.

Questa seconda parte della lettera, è concepita come se non fosse importante e solo casuale, ma è qui l’inganno perché si dimostra chiaramente come il classico « caso» “insignificante”, caro al noto Ekatlos del Gruppo di Ur.

Evola ci doveva tenere a sapere sul conto della sua supposta (da me) “pupilla”, da lui definita “appartenente al suo corpo di guardia”, il quadro astrologico (il cosiddetto “tema natale”). Ma, in “apparenza” (notare queste virgolette per mettere in guardia sul mistero che vi è racchiuso) non voleva farlo pesare e perciò scrisse «... Se per caso avesse un po’ di tempo da sciupare per una ricerca più che sommaria...».

Tuttavia, a mio avviso, questa frase non doveva essere posta in questi termini, a Palamidessi capo di un ordine iniziatico, l’Archeosofia. Era inevitabile che questi capisse la vera identità esoterica della donna, cioè che fosse la sua vergine terrena che ospitava nel suo “petto” il Nume di Evola. Di conseguenza “dovette venire” (ma in apparenza) meno in Palamidessi la stima per l’Uomo Evola nel quale vedeva un suo pari come capo di un Ordine metafisico. Nondimeno le disposizioni esoteriche avvenute in tempi precedenti, e in particolare il “lascito” alchemico di Evola nella supposta “pupilla”, erano state fatte, e certamente non furono forse scalfite da questo “biasimevole” episodio (in apparenza) della richiesta di Evola. “Non fu un atto eroico delle gesta dell’uomo del passato”, che forse già si stava preparando a migrare per “luoghi” adatti, ma è tutta una messa in scena come ora farò capire.

A questo punto resta in sospeso la possibile risposta sul destino metafisico che è stato riservato all’eroe Julius Evola, che presumibilmente veramente era nel “petto” di quella donna della sua lettera a Palamidessi. E si deve presumere che fu proprio Tommaso Palamidessi a far la parte simbolica del “Guardiano della Soglia” per far luce sulle assonanze e divergenze espresse nell’articolo di Francesco Baroni che io ho sintetizzato nei relativi punti salienti nel capitolo 9.2. In realtà resta da esaminare il pomo della discordia fra Evola e Palamidessi, cioè il Cristianesimo.

Ecco, si è notato della mia esortazione a tener da conto delle frequenti frasi virgolettate? Ebbene la risposta risiede nel fatto che essi, in occasione del loro ultimo incontro, si “conobbero” molto bene (sul piano metafisico) tanto da stabilire un tacito accordo e rispetto reciproco. Così da accettare di riconoscersi come due capi di ordini metafisisici in parità. Dunque ciò che invece derivava dalla lettera doveva appartenere al « caso », secondo il solito discorso dettato dalle regole metafisiche, tanto da capovolgerne il senso in taluni punti. Ecco perché ho inteso paragonale la lettera in questione ad un messaggio criptico espresso in codice algebrico, dove il segno meno o più si invertiva. E questo in particolar modo per la famosa frase, marchianamente inaccettabile: «... Se per caso avesse un po’ di tempo da sciupare per una ricerca più che sommaria...», che si riferisce alla richiesta del tema natale della donna “appartenente al suo corpo di guardia”.

Insomma, concludendo, debbo ammettere che la lettera di Evola sia un vero capolavoro di artista dadaista-alchemico, tanto da imbrigliare il pur dotto Palamidessi, astrologo per giunta. Evola sapeva bene che non poteva smontare la convinzione del suo antagonista sul Cristianesimo, ma contava in cuor suo, secondo me, su quell’antica luce buddica di quel tempo del suo suicidio salvato in extremis per avere giustizia. E tutto questo era nel “petto” di quella donna “appartenente al suo corpo di guardia” che egli metteva nelle mani di Palamidessi, come una innocente fragile Bambina su un certo “grato di una Chiesa”, quale pegno di garanzia. Era solida la sua idea, in cuor suo, di un Io universale da riscattare ma che non riusciva a veder nascere nella solidità della carne, questo era il problema. Julius Evola, ha sempre cercato di vedere la sua “terra promessa”, cioè un Io superiore, e lo voleva vedere come lo può un chiaroveggente, per esempio per il caso di Mosè biblico, come si sa. Ma era più che certo che la donna messa nelle mani di Palamidessi (o chi per lui, potendo concepirsi l’idea che questi fosse un intermediario “occasionale”) avesse in seno il nuovo sole nascente del suo sole morente in lui. Evola si sarebbe accontentato di vedere il risultato del tema natale della sua “pupilla” per rassicurarsi sul quel sole nascente, ma non gli fu concesso a quanto sembra per quel che ne sappiamo, a causa dalla carenza documentale a posteriore del 20 gennaio 1972, la data della lettera in questione.

Ma quale la causa alla base della manifesta impotenza “visiva” di Evola, sul piano eterico? Cioè del cosiddetto “terzo occhio” carente in lui?

Il “terzo occhio” è il presupposto dell'“intuito” e della “chiaroveggenza”. Esso è situato nel centro della fronte leggermente sopra le sopracciglia. E' collegato al sesto chakra e alla ghiandola pituitaria o ipofisi, anche se è comune credere che la ghiandola pineale o epifisi sia la ghiandola del terzo occhio.

L'attivazione del sesto chakra comporta l'emancipazione dell'intuito personale. L'intuizione è la capacità di captare una verità senza l'uso della logica mentale.41

Mi è sorta l’idea che la causa della impotenza visiva di Evola risieda a monte a causa dei due dei del mito, Urano e Saturno in lui, cosa intravista dal lungimirante astrologo Waldner, i suoi Signori astrali, vittime delle primordiali evirazioni che poi devono essersi perpetuate nell’uomo, come cautela generativa, vedi il caso biblico di Giacobbe. Nel suo oroscopo fatto da Waldner (capitolo 2), « Urano è il pianeta delle forti scosse, dei terremoti e, naturalmente, l’ha colpito rendendolo invalido; Saturno, il padrone della materia, in quarta casa, dà una radice molto profonda e forte e non ha permesso che venisse distrutto; ha voluto, anzi, che egli assolvesse i suoi compiti, perché doveva ancora dare molto di sé. Marte è in ottava casa, in buon aspetto con Saturno; questa casa rappresenta il campo magnetico della piccola morte, perciò il suo organismo è stato parzialmente distrutto, ma la sua forza vitale è rimasta intatta e continua a sostenerlo. ». Cosa comporta questa situazione in Evola riscontrata da Waldner, se non quella di riflettersi in lui la mitica situazione dell’impotenza resa a Urano a vantaggio di Saturno? Ed è come se questa realtà si determinasse in Evola come debito karmico da pagare per aver innalzato da ribelle la bandiera della Scienza dell’Io.

Ma come giocò la legge del « caso », in virtù del detto di Kremmerz citato in questo scritto, cioè: «Il Tempo è una divinità saturniana; vi si agita dentro lo stesso Saturno. A mezzanotte, la falce dell’inesorabile e famelico Dio si solleva e cade sulle cose compiute che non hanno più ritorno: L’onnipotenza di qualunque Nume non può distruggere né cancellare le cose che sono passate realmente nella vita. L’uomo può dimenticarle, ma nessun Dio distruttore può fare che non siano state. Saturno solo può troncarle, falciarle, farle spegnere, ma non può decretare che non siano esistite. È lui stesso che vi si oppone - ...»? Cioè la memoria dell’antica mitica evirazione di Urano ad opera di Saturno.

La legge del « caso » non poté che chiamare sul banco degli imputati per giudizio su Evola lo stesso Palamidessi, coinvolto nel confronto della lettera in questione, come “plenipotenziario” del Guardiano della Soglia, da me supposto. E guarda altro curioso « caso », cosa si scopre su Palamidessi? Che fra le sue varie incarnazioni è stato il teologo cristiano Origene (185-254), le cui posizioni dottrinali, talora audaci e impregnate di un certo esoterismo, furono spesso avversate dalle gerarchie ecclesiastiche. Però il punto dolente riguarda il fatto che verso il 210, il suo estremo rigore ascetico nel seguire le Sacre Scritture lo portò forse ad evirarsi, pratica non del tutto sconosciuta nel cristianesimo delle origini. Secondo alcuni autori, per questa automutilazione il vescovo Demetrio non lo volle mai ordinare sacerdote42.

Non solo ma lo stesso Palamidessi afferma di essere stato anche la reincarnazione del medico, matematico ed astrologo del Cinquecento Girolamo Cardano (1501-1576), anch'egli impegnato nel coniugare scienze occulte e cristianesimo (Cardano redasse, per esempio, un oroscopo di Cristo). Come a indicare su che basi potrà essere esaminata la questione, ora emersa, dell’evirazione di Origene, un seme latente trasmesso nel tempo in Palamidessi. Di qui la necessità del ricorso alla matematica algebrica in relazione, alla decodificazione della lettera di Evola a Palamidessi, di cui sopra.

Che dire a questo punto sul Cristianesimo esoterico di Palamidessi, di certo influenzato dal suo antico incarnato Origene non in linea con il cattolicesimo della chiesa madre romana? La possibile risposta porta a ipotizzare che l’eccesso dell’Io terreno di Evola possa sanare la carenza dell’Io di Palamidessi, venuti in “contatto” con la lettera il 20 gennaio 1972.

E allora a chi dare la parola sulla legge « caso », per vederci chiaro nelle cose che risalgono alla creazione dell’io terreno, se non alle concezioni dell’Antroposofia di Rudolf Steiner che, con terso occhio chiaroveggente ha già intravisto il legame tra il bodisatva Budda e il Bambino della mangiatoia di Betlemme, cosa detta nei capitoli 6 e 7? Questo per dare respiro ad Evola “anticristiano” e al contrario Palamidessi un “tiepido” cristiano.

Tuttavia abbiamo visto in che misura può influire la coppia Evola-Palamidessi attraverso la donna “appartenente al corpo di Guardia” di Julius Evola, nelle pure mani di Tommaso Palamidessi. Potremmo intravedervi effettivamente una sorta di Rebis filosofale, ma occorrerà vedere da vicino, da astro-geometra e occhio chiaroveggente, il tema natale della donna “pupilla” di Jiulius Evola, per averne la conferma “visibile”, indagine che presumibilmente non fu fatta da Palamidessi. Ma che potrebbe essere espletata da chi ne è capace.

In quanto ai presunti “

debiti” di Evola da una parte e Palamidessi dall’altra, si spiega così:

- per il primo non c’è stata nessuna avversità al Dio dei Cristiani, in quanto venerava il dio Saturno nella dea Saturnia Tellus Romana e l’unico suo torto è stato di non aver capito di essere incorso in un equivoco, poiché Saturno e Jehova (o Adonai) dell’ebraismo e, dunque dei cristiani, sono la stessa persona. Della prova di questo equivoco se ne parlerà nel prossimo capitolo. Il dio ebraico Adonai (altro nome di Yahvè) come divinità del Sole: un'interessante ipotesi storico-mitologica.;

- per il secondo è bastato essere un considerevole astrologo, e per giunta un matematico in relazione a Cardano in cui si è incarnato, per fare la parte patrocinante di Urano, dio del firmamento, da riscattare.

Resta comunque il “debito” di Palamidessi per non aver fatto l’oroscopo Natale, della presunta “Pupilla” di Evola, ammettiamolo pure non sapendo nulla in proposito, ma per questo sto già provvedendo io, considerato che sono in grado di redigere temi di astro-geometria solare. Prova ne è la pubblicazione del saggio “La circonferenza della terra in codice numerico con l'astro-geometria solare” dedotto dal data di morte del grande matematico, scienziato e astronomo, Ahmed al-Biruni, un arabo vissuto nel decimo Secolo in gran parte a Ghazna (oggi Ghazni) dell'Afganistan, dove morì il 13 dicembre 1048. Al-Biruni, tra le tante altre sue ricerche che lo tennero occupato, misurò con buona precisione (per il suo tempo) il raggio della terra. Oggi si scopre, grazie alla mia Astro-geometria, che lo spirito di al-Biruni, nel lasciare questo mondo, affidò un suo “tesoro”, espresso in “codice numerico”, a certi “astri” geometrici generati dalla configurazione astronomica del sole e i relativi pianeti visti sul piano dell'eclittica in quello stesso istante. Quel favoloso “tesoro” messo così in chiara luce, con mia sorpresa, si può considerare la matrice della misura media esatta della circonferenza della terra che è 40030 chilometri43. E se questo è stato possibile facendo capo ad una data, perché non credere che la data di nascita della presunta pupilla di Evola, non celi un codice numerico rivelatore di chissà quale arcano e tante altre cose?

- Il dio ebraico Adonai (altro nome di Yahvè) come divinità del Sole: un'interessante ipotesi storico-mitologica

Di Andrea Di Lenardo

Ma la creazione del concetto teologico del Dio ebraico è da collocarsi in un contesto complesso e variegato di dèi e culti, onde per cui limitarsi ad un’identificazione del Dio ebraico con la divinità semitica della Luna sarebbe quanto mai semplicistico. A mio avviso infatti, quello che diverrà poi l’Unico Dio ebraico racchiude in sé gli archetipi ancestrali dell’umana adorazione per gli astri maggiormente visibili dalla Terra. Mi riferisco alla Luna, come abbiamo già visto, e al Sole, tanto adorato nell’Egitto antico, o Khemit, proprio quell’Egitto di cui ebrei e Hyksoi adottarono i costumi1 (e i nomi2), e quindi ragionevolmente anche il radicato culto del Sole. I due dèi-principii della Luna e del Sole potranno quindi convenzionalmente corrispondere ai nomi di Yahweh e di Adonai.

Analizzeremo prima i riferimenti ad Adonai come Sole, per poi soffermarci sui nomi ebraici dedicati al dio-Sole, come Salomone, Sh’lomo, Solomon, che contiene la parola “Sole” in tre lingue diverse, vale a dire Sol (in latino), Om (in sanscrito) e On (in egizio).

Lo studioso Ralph Ellis ritiene che il teonimo ebraico Eli contenga la radice indicante l’“ascensione” o “salita”, che allude al Sole che sorge3. Si ipotizza come il nome Israele, Ysiraal in Egitto e Is-ra-ilu a Ebla, sia composto dai teonimi Is/Ys, Râ e El/Ilu. Is starebbe per Iside, dea egizia del Sole4, ma anche della Luna (come secondo Plutarco5)6; Râ è la divinità egizia del Sole7; mentre di El sopra si è detto. La variante “Ilu” è l’“antenato” accadico dell’ebraico El8.

Secondo la già esaminata tradizione mandanea sul patriarca Abramo, «Bahram [Abramo] iniziò ad adorare Yurba, uno spirito del sole identificabile con l’ebraico Adonai9»10. Dopo essersi convertito al culto solare di Yurba/Adonai, Bahram/Abramo «[…] combatté contro i Mandanei, che catturava e circoncideva con la forza […]»11. È necessario sottolineare che la «[…] circoncisione era un’usanza egizia»12, al pari dell’adorazione del Sole. «Giunti all’età pubere i maschi venivano circoncisi; esistono due bassorilievi con scene che illustrano le fasi dell’operazione […]; dalle pitture tombali si rileva che la circoncisione era di uso comune, perché appare ben evidenziata negli uomini nudi che lavorano i campi»13.

Ritornando alla tradizione mandanea, si narra poi che in seguito alle circoncisioni forzate operate da Abramo, questi «[…] decise di pentirsi e il pianeta Saturno gli ordinò di sacrificare suo figlio (Isacco), ma, essendo stato il suo pentimento autentico, gli fu concesso di lasciarlo andare e di sacrificare al suo posto un ariete14»15.

In questa tradizione si affermerebbe dunque che Yurba/Adoani, dio del Sole, e il dio che chiede ad Bahram/Abramo di sacrificare Isacco sono due divinità distinte, indicate entrambe nella Torah come Elohim/il Dio ebraico. L’introduzione nella narrazione mandanea di una nuova divinità, Saturno, sostituito nella Genesi dal più indefinito “Dio” si spiega col fatto che nell’originale ebraico non compariva il termine “Dio” (El, Adon), bensì elohim, vale a dire “dèi”, “potenze divine”, al plurale. Saturno era una di queste, così come Yahweh e Adonai, poi fuse teocrasicamente nell’Unico quanto indefinito Dio giudaico-cristiano e poi islamico… 44.

1 R. ELLIS, Tempest and Exodus, Edfu Books, Cheshire 2000, p. 5.

2 Ibid., p. 5.

3 Ibid., p. 115.

4 M. Lurker, Dizionario di angeli, demoni e dèi, Piemme Edizioni, Alessandria 2004, alla voce “Iside”.

5 Ibid., alla voce “Iside”.

6 Ibid., alla voce “Iside”.

7 Ibid., alla voce “Re”.

8 F. BARBIERO, La Bibbia senza segreti, Profondo Rosso, Roma 2010, p. 265.

9 Cfr. E.S. DROWER, The Mandeans of Iraq and Iran, Oxford University Press, Oxford 1937, pp. 265-269.

10 A. COLLINS, C. OGILVIE-HERALD, La cospirazione di Tutankhamen, Newton Compton Editori, Roma 2005, pp. 252, 253.

11 Ibid., p. 253.

12 F. BARBIERO, La Bibbia senza segreti, Profondo Rosso, Roma 2010, p. 72.

13 F. CIMMINO, Vita quotidiana degli Egizi, Rusconi, Milano 1985, p. 232.

14 S. Gündüz, The Knowledge of Life, Oxford University Press, «Journal of Semitic Studies», Oxford 1994, p. 225.

15 A. COLLINS, C. OGILVIE-HERALD, La cospirazione di Tutankhamen, Newton Compton Editori, Roma 2005, p. 253.

- L’epoca dell’incarnazione planetaria di Saturno, la nascita dell’io terreno

È comprensibile la stretta relazione del nostro pianeta Terra con le concezioni dell’ermetismo che riguardano la trasmutazione alchemica dell’uomo, ma non si capisce in modo chiaro il nesso che li potrebbe unire. Si riesce comunque ad accettare l’idea che le due realtà convergono in un Tutto che a sua volta converge nell’UNO: questo in via di principio che è fondamentale nell’Ermetismo. Ma vale ancora di più capire che:

<< Ognuno di noi è responsabile del mondo. >>

E, pertanto la sua trasmutazione conseguibile per via alchemica – mettiamo – non può fare a meno di concepirla anche per la sua unica base di appoggio che è il pianeta Terra, e naturalmente anche dei suoi simili umani, compreso il mondo dei viventi in generale.

<< Le leggi dell’Alchimia sono: “Tutto è in tutto”, “Il mondo materiale corrisponde a quello spirituale”, “Il mondo è frequenziale e ogni cosa corrisponde ad altre a frequenza simile”, “Il microcosmo corrisponde al macrocosmo e viceversa”. “E’ possibile evolvere passando da una frequenza inferiore ad una superiore”. >>45.

Ecco detto questo basterebbe per convincerci sulla stretta relazione, indissolubile, dell’uomo con il suo pianeta Terra su cui vive. Cioè ad affermare che l’Io terreno dell’uomo, in predicato in Evola e Palamidessi (in eccesso nel primo e in difetto nel secondo), sia legato all’Io al suo esordio della creazione della Terra come pianeta. Di qui ci viene in soccorso l’Antroposofia di Rudolf Steiner che, indagando nelle Cronache dell’Akasha, così intravede il procedere della creazione della Terra.

« Per fare luce dunque sull’entità attuale dell’uomo, è utile rintracciarne l’evoluzione, partendo dal remotissimo passato, fin dalla prima cioè delle diverse incarnazioni planetarie. L’indagine occulta conferisce dei nomi a queste successive incarnazioni planetarie: da il nome di “Saturno” alla prima di esse, di “Sole” alla seconda, di “Luna” alla terza, mentre la quarta è appunto la “Terra”. Bisogna tuttavia tener presente, che non si devono porre tali designazioni della scienza occulta, in relazione ai nomi posti a indicare i corpi celesti, dell’attuale sistema solare. Nella scienza occulta, Saturno, Sole e Luna, rappresentano solo i nomi delle passate forme di evoluzione attraversate dalla nostra Terra… »46.

Tuttavia, esaminata l’ipotesi, contemplata nel capitolo precedente, che vede nell’Elohim Adonai, ovvero Jahvè, uno dei sette, il dio Saturno, ci si può persuadere che la definizione dell’incarnazione di Saturno , solo come nome “fittizio”, nella prima fase dell’evoluzione della nostra Terra, non è solo casuale.

- Un cronista spuntato dall’ombra

A questo punto il lettore si chiederà: che centro io nella questione Evola-Palamidessi, sol perché sto facendo delle ipotesi su un tema senza avere avuto mai relazioni con loro? Tuttavia occorre dire di essere nato il 23 febbraio 1938, a Bolzano per la precisione, mentre si disponeva per Evola un anno pieno di successi come Io terreno reintegrato allo spirito. Come a far capire che quella data mi poteva accomunare intimamente a Julius Evola. Questo fatto da solo non avrebbe avuto senso, ne convengo, ma in realtà c’è molto di più, perché ora mi accodo alla cronistoria del prof. Francesco Baroni per aggiungere dei fatti inediti che mi riguardano, in stretta relazione alla lettera aperta di Evola a Palamidessi.

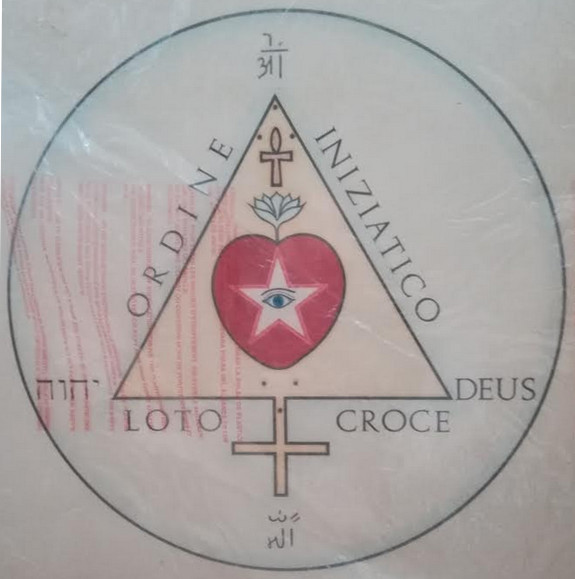

Dunque, tutto ha principio al tempo dei rapporti fra Evola e Palamidessi, cioè anni prima del 1972. Si sa che nel 1969 Tommaso Palamidessi fonda l’associazione Archeosofica, sulla base di costituire l’Ordine Iniziatico Loto+Croce, e poco dopo egli fa nascere in Italia associazioni con lo stesso intento iniziatico e una di queste sorge a Pisa, sua città natale.

Da mio canto, in quel periodo, il 1969, dopo il mio matrimonio celebrato a Caserta mi trasferii a Pisa per lavoro e qui ebbi frequentazioni assidue con amici comuni dell’Associazione Archeosofica, attratto dai temi esoterici che Tommaso Palamidessi proponeva.

Dopo la dipartita di Palamidessi avvenuta nel 1983, il gruppo pisano di Archeosofica si disciolse ed io, trasferitomi nel frattempo a Brescia, mi disposi ad altri interessi.

Questo, in sintesi, è quanto mi lega alla memoria di Tommaso Palamidessi e la sua Archeosofia, ma non manca anche un occulto significativo legame con Julius Evola, al tempo della mia vita da padre a Brescia.

All’epoca della sua morte, avvenuta come si sa l’11 giugno 1974, la mia prima figlia Ilaria nata nel 1970, poco più di un mese prima, mentre era a passeggio, venne investita da un’auto e ridotta in fin di vita. Non ci fu verso per salvarla e la sua agonia, in stato di coma irreversibile, si protrasse fino a pochi giorni dopo la morte di Evola e il 28 giugno morì. Ma questo non bastò per addolorare me e la madre, perché due settimane prima del decesso di Ilaria, nacque Francesca (quindi quando morì Evola), la sorellina che desiderava tanto, ma con gravi problemi di malformazione cerebrale. Non ci fu nulla da fare per fronteggiarli chirurgicamente e dopo un mese il destino volle che Francesca e Ilaria si incontrassero nell’Aldilà per “abbracciarsi”.

[caption id="attachment_27155" align="alignright" width="298"]

![]()

Emblema dell’Ordine Iniziatico Loto+Croce Archeosofica fondato da Tommaso Palamidessi[/caption]

Dell’Associazione di Archeosofica pisana resta il segno dell’emblema dell’Ordine Iniziatico Loto+Croce, che io e mio fratello disegnammo al tempo della sua fondazione, e che ora è custodito a Pisa nella casa di chi ne fu promotore. Con l’illustr. 1 mostro la foto di parte del quadro in cui è inserito l’emblema, che forse è l’unico, così fatto, esistente dell’Ordine fondato da Tommaso Palamidessi.

Di importante di Archeosofica resta in me l’aver imparato molte cose di natura esoterica e particolarmente le basi teoriche e pratiche dell’Astrologia, cosa che mi ha incanalato a un nuovo modo di concepirla, e che ho chiamato Astro-geometria solare. Ne ho dato prova col saggio, “La circonferenza della terra in codice numerico con l'astro-geometria solare”, citato al capitolo 9. Forse è questo il segno di un mandato occulto da parte di Tommaso Palamidessi perché io eseguissi, a tempo debito, nel modo consono ciò che gli aveva chiesto Julius Evola sul conto della sua “Vergine”. Ed è ciò che ho già iniziato a fare, come accennato in precedenza.

Brescia, 20 marzo 2018

NOTE

41 Fonte - Riflessioni.it

42 In Johannes Quasten, Patrologia. I primi due secoli (II - III), Marietti, 1980, p. 316

43 Fonte: Ereticamente.net

44 Fonte: Informazione consapevole.com

45 Fonte: Esonet.org

46 Fonte: fisicaquantistica.it